1990년대나 2000년대 초반에는, 간판이나 상호명을 영어로 바꾸는 것들이 매우 유행이었지요.

농협도 NH로, 무슨 GS니 하는 것부터 시작해서, 아파트 이름이 영어로 바뀌기 시작하더니, 이젠 카페의 메뉴명이 영어로 도배되기 시작했습니다.

그때는 그렇다 하더라도, 지금 시대에 영어로 메뉴 이름 써놓는 것도 그다지 세련되어 보이지는 않네요.

특히 미숫가루는 원래 고유어인데, 이걸 굳이 MSGR이라고 쓰는 것도 이해가 되질 않습니다. 오버센스지요.

그리고 이 MSGR이 뭐냐고 계속 물을 거 아닙니까. 그때마다 대답해줘야 하는 직원들... 이건 오버센스를 넘어 넌센스입니다.

개인적인 의견입니다 ㅋㅋㅋ 자, 그럼 요새 영어 메뉴판 근황좀 보실까요.

앞서 지난 5월 여러 보도와 온라인 커뮤니티 등에서 영어 메뉴판을 사용한 카페들이 한차례 논란이 된 바 있는데요.

25일 카페의 직원들에 "특별히 영어 메뉴판을 사용한 이유가 있냐"고 묻자, 대부분이 "'콘셉트'이기 때문"이라고 입을 모았습니다. "메뉴에 대한 한글 설명을 요구한 손님들이 많냐"는 질문에도 "매우 많다"고 답했습니다.

서울 영등포구 여의도 대형 백화점 내 'C' 커피 전문점에서는 주문을 대기하던 한 손님이 머뭇거리다가 조심스레 직원에게 메뉴 설명을 요구하는 장면이 포착됐습니다.

이곳은 SNS에서 '힙'한 카페로 입소문이 난 곳이지만 별다른 한글 설명 없이 미숫가루를 'M.S.G.R'로 표기했습니다. 오렌지주스는 'Range.O'로만 표기해 손님들의 혼란을 가져왔는데요. 직원은 해당 메뉴들에 대해 "손님들로부터 '이 메뉴는 도대체 정체가 뭐냐'는 말을 정말 정말 많이 듣는다"고 쓴웃음을 지었습니다.

해당 백화점 내 'C' 베이커리 전문점에서도 전 메뉴가 영어로만 표기돼 있었습니다.

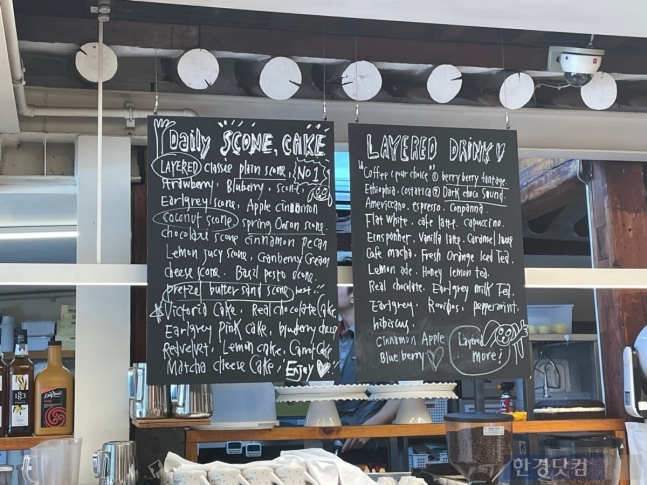

글씨는 전부 필기체로 작성돼 손님들 입장에선 "정확한 메뉴명을 파악하기 어렵다"는 반응이 나왔습니다.

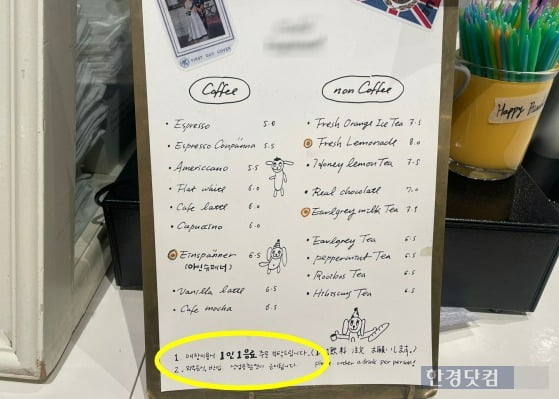

디저트의 외관을 보고 맛과 종류를 유추해야 하는 일도 벌어졌습니다. 한 커플 손님이 디저트와 음료를 구매하려 방문했다가 "죄다 영어야"라고 손사래를 치며 돌아가는 장면도 포착됐습니다. 앞서 온라인에서 이곳은 음료 메뉴판 하단에만 '1인 1메뉴'와 관련된 설명을 한글로 적은 것이 알려졌습니다. 이에 "진짜 한글로 중요한 정보만 한글로 적은 것이냐"는 지적을 받은 바 있습니다.

종로구 삼청동에서도 비슷한 분위기입니다.

평균 3시간 30분~4시간을 기다려야지만 맛볼 수 있다는 'L' 베이글 전문점은 얼마 전 '팁(Tip)' 박스를 계산대 위에 설치한 곳입니다.

이날 계산대에서는 팁 박스는 찾아볼 수 없었습니다. 하지만 베이글과 관련된 메뉴 설명은 전부 영어 필기체로 적혀 있었습니다.

이국적인 콘셉트의 가게 인테리어를 포함해 외벽에 붙어있던 카페 직원 모집 공고마저도 별다른 한글 설명 없이 영어로 돼 있습니다.

다만 이곳에서 만난 시민들은 "이곳은 '유명한 베이글'을 사러 오는 목적이 크기 때문에, 영어가 크게 거슬리지 않는다"는 반응을 내비쳤습니다. 대기 줄을 서 있던 한 대학생은 "모르겠으면 결국 직원에 물어보면 되기 때문에 그렇게까지 문제 될 일이 아니라고 본다"고 했습니다.

그러면서도 "낯가리시거나 어르신분들은 확실히 어려움을 느끼실 것 같다"고 했습니다. 베이글 구매 후 밖을 나서던 직장인 무리도 "영어 메뉴판을 사용해도 카페 분위기가 힙하고 좋으면 거부감이 느껴지지 않는다"고 했습니다.

매장 내 한글을 찾아볼 수 있으나 영어 메뉴판을 우선으로 내세운 곳들도 적지 않았습니다. 'ㅂ' 커피 전문점은 계산대 위쪽에 크게 내걸린 커피 메뉴와 커피 굿즈(MD) 상품 전부 영어로 표기돼 있었습니다.

한글 설명은 계산대 쪽에만 작은 글씨로 기재돼있었습니다. 인근의 'ㅋ' 베이커리 전문점도 전 베이커리 메뉴가 전부 필기체로 된 영어로만 적혀있었습니다. 계산대 쪽 음료 메뉴판에만 영어로 된 글씨 옆에 보조 글씨로 한글이 작게 있었습니다.

한 시민은 방문 후기에 "'이 정도 영어도 읽지 못하면 먹을 자격이 없어', '영어를 모르는 사람들은 받지 않겠다'는 느낌"이라고 했습니다.

또한 "모든 사람이 영어에 능통한 것도 아닌데도 이렇게 한 건 괜히 한글로 써 놓으면 촌스럽다고 느끼는 것 아니냐"고 지적했습니다.

이런 탓에 인근 인사동에서 내세운 한글 간판이 재평가받는 분위기입니다. 시민 안모 씨(46)는 "영어만 적힌 것보단 한글이 크고 시원하게 적힌 게 훨씬 예쁘고 좋다"고 말했습니다.

미국에서 왔다는 앨런도 씨(30)도 "거리에 한글이 많아 보이면 확실히 한국에 왔다는 느낌이 든다"고 합니다. "영어로 적힌 걸 봐도, '와, 여기 느낌 있다'고 생각하진 않는다"고 지적했습니다. 옆에 있던 미카엘 씨(28)도 "영어가 난무한 곳들보다는 한글로 된 곳들이 더 눈에 띄고 매력적으로 느껴진다"고 평가했습니다.

하지만 현행법상 카페 등 메뉴판에 한글 표기가 없어도 불법이 아닙니다. 옥외광고물법에 따르면 광고물의 문자는 원칙적으로 한글 맞춤법이나 국어의 로마자표기법, 외래어표기법 등에 맞춰 한글로 표시해야 합니다. 그리고 외국어로 기재하는 경우 한글을 병기해야 합니다. 이를 위반할 시 500만원 이하 과태료가 부과될 수 있습니다. 다만 식당 등 내부에서 손님에게만 제공하는 메뉴판은 옥외광고물에 해당하지 않아 법적으로 규제할 방법이 없습니다.

'놀라운 세상' 카테고리의 다른 글

| 페루에서 3천년 전 성직자 유해 발굴 (2) | 2023.08.29 |

|---|---|

| 일본에 등장한 서서 자는 수면 캡슐 카페 (5) | 2023.08.28 |

| 종이 빨대의 배신 (1) | 2023.08.26 |

| 폰 보던 중 돌연 숨 막히는 '스크린 무호흡증' (2) | 2023.08.25 |

| 핸드헬드 PC 게이밍 콘솔의 반란... 30분 만에 완판 (2) | 2023.08.24 |